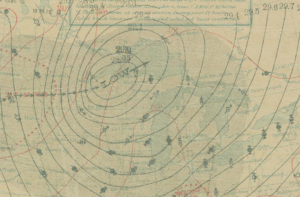

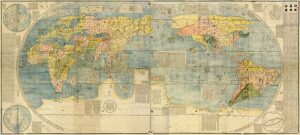

世界はひとつ、南極の風を見る

南極昭和基地の観測レーダーが天気予報の精度を向上させるかもしれないという記事が9月18日の日経新聞サイエンス面に掲載されていました。 その記事によると、極域の気象が世界の天気に影響するが、観測する施設が少なく、データを集 […]

世界はバイアスにあふれている?

今朝の日経新聞サイエンス面に、考えさせられる記事が乗っていました。 身近になった自動翻訳ソフトに「医師は、私にすぐ電話するように言った」よ入れる。瞬時に英訳した一文は「The doctor told me to call […]

京都事務所を移転しました

少し広く、少し繫華街に近くなりました。 山鉾も近くにあるので、今から来夏が楽しみです。 〒604-8242 京都市中京区西洞院通三条下ル柳水町84 三洋六角ビル104 Facebookにも投稿しています

3Dデジタル生物標本 オンラインで無料公開

ドローンを使った地形学とか景観学とかでよく使われているフォトグラメトリという手法を使い、魚や虫など1400点を超える3次元のデジタル標本を九州大学鹿野雄一特任准教授が作製し、オンラインで公開したそうです。 対象物をナイロ […]

やはり、生物は賢い!

鳥類なのに飛べなく、代わりに海に潜り魚を捕る、動物園の人気者、ペンギンはやはり賢かった。 ペンギンの体表面は密集した羽毛に隙間なく覆われています。従来は保温などのためと考えられていました。東京工業大学と山階鳥類研究所の研 […]

うるう年は生活に影響を、うるう秒はコンピューターに影響を与えるそうです

2017年に8時59分60秒が挿入されたように、過去27回うるう秒が使われました。これは標準時と地球の自転速度がほんの少しずれるためだそうで、最近その「うるう秒」について廃止論が議論されているそうです。「負のうるう秒」 […]

日本分子生物学会のGenes to Cellsの8月号が発行されました。

日本分子生物学会 Genes to Cells8月号のカバーアートです。 カバーアートのバックナンバーはこちらからご覧いただけます。 https://www.mbsj.jp/gtc/cover_gallery.html […]

科学技術の進化で次元が増える

大きな数や小さな数で、単位と合わせて桁を表す接頭語が使われています。わが国のスーパーコンピューター「京」や「富嶽」では「ペタ」や「エクサ」。生命科学で「マイクロ」、「ナノ」。さらに光工学では「アト」という語をよく耳にしま […]

大阪万博に「メタの先」コモングランド登場!?

ヒトとロボット、現実空間と仮想空間が融合する社会「コモングラウンド(共通基盤)」が現実性を帯びてきていると、日経新聞(8月7日朝刊サイエンス面)に掲載されています。 メタバースの先にある現実と仮想を融合した世界では、カメ […]

基礎研究を好んだ「日本の物理学の父」の苦悩

日経新聞7月31日朝刊サイエンス面に「日本の原爆、新発見の手紙 苦悩の変遷」と題する記事が掲載されていました。 理系の基礎研究にはどうしてもお金が必要になります。実験に機器が必要となればその額は大きな額になります。その費 […]