CO2を土に還す農業:環境共生への道筋

日経新聞のサイエンス面に「サイエンスNextViews」というコラムが掲載去れています。11月3日は久保田啓介編集員のコラムでした。

とても斬新な視点で温暖化について話されていました。ぜひご紹介させてください。

——————————————————

地球温暖化対策の重要な課題として、農業がますます注目されています。農業は自然との共生を基盤とする活動と一般的に捉えられてきましたが、科学的には温暖化ガスの排出源としても無視できない存在です。IPCC(気候変動に関する政府間パネル)によると、農林業が世界の温暖化ガス排出量の2割を超える割合を占め、国連食糧農業機関(FAO)の報告でも、食料生産全体で約3割が排出源とされています。このため、農業分野でも環境負荷の低減が急務となっています。

温暖化ガス排出の観点から、農業には多様な要因があります。特に牛のゲップに含まれるメタンガスが温暖化に与える影響は周知の事実です。さらに日本においては、水田での稲作によるメタン発生が国内メタン排出量の約4割を占めていると報告されています。また、農業の機械化による燃料消費や化学肥料の製造過程でのエネルギー消費も、温暖化ガスの排出に寄与しています。

こうした中、注目されるのが「バイオ炭」という技術です。バイオ炭は木材や竹、稲わらといったバイオマス(生物資源)を炭化することで生産され、土壌に混ぜることで炭素を長期にわたり固定することができます。植物が成長時に吸収したCO2を含むため、バイオ炭は土壌に埋めることでCO2の地中貯留が可能になります。また、分解されにくい性質があり、微生物のすみかとなることが確認されており、土壌環境を改善し、作物の収量増加も期待されています。これはまさに、CO2を土に還し、農業と環境保護の両立を目指す取り組みといえるでしょう。

欧州ではすでにバイオ炭の利用が政策的に支援され、日本国内でも企業が試験的な取り組みを進めています。たとえば、キリングループはワイン用ブドウ畑の枝をバイオ炭に転用し、大麦栽培にもバイオ炭を使用する実験を行っています。他にも、大手商社がスタートアップと連携して、バイオ炭事業の実用化に向けた検討を進めている段階です。

もっとも、バイオ炭には課題もあります。加工や輸送に伴うエネルギー消費は排出削減の観点から無視できない要素です。また、全世界でバイオ炭を最大限活用したとしても、貯蔵できるCO2量には限界があります。温暖化対策の「万能薬」とまではいえませんが、象徴的な取り組みといえるでしょう。化石燃料の消費によって増加したCO2を逆に自然に戻すという試みは、産業革命以来の人類の在り方に問いを投げかけているといえるかもしれません。

今後の農業は、環境に配慮しつつ生産性を確保する方法を模索することがより重要になっていくでしょう。バイオ炭を含む再生型の農業技術が広がり、地球温暖化を抑制しつつ持続可能な未来を築くための一助となることを期待したいものです。

——————————————————

いかがでしたでしょうか。

サイエンスと客観性は完全に同意語ではないですが、このような視野が必要なのは明確だと思います。

2024/11/3 日本経済新聞 朝刊サイエンス面

https://www.nikkei.com/nkd/company/article/?DisplayType=2&ng=DGKKZO84552970S4A101C2TYC000&scode=8002&fbclid=IwY2xjawGfjrJleHRuA2FlbQIxMQABHawVxIjreMjY2XJcTUCNNx01s2_0hdnGA2_scl3g76FRxNrGdzMyo3Zhtg_aem_uGgYHmyCZeVNnhQkD86Rbg

Facebookにも投稿しています

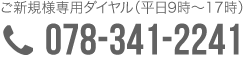

お問い合わせ

お問い合わせ